Les trésors de nos réserves

Muséum d’Histoire NaturelleAbbaye Saint-Loup

Des cailloux, rien que des cailloux ?!

Discipline majeure des sciences de la Terre, la géologie étudie la Terre, sa structure interne, et plus particulièrement la croûte terrestre.

La géologie se divise en plusieurs domaines d’étude, comme la pétrologie (formation et transformation des roches), la minéralogie (étude des minéraux) ou encore la paléontologie (science des fossiles). Ce sont toutes ces composantes de la géologie qu’on retrouve dans les collections du Muséum d’Histoire naturelle. Cette vitrine est consacrée plus particulièrement à la minéralogie.

Au Muséum de Troyes, ce sont près de 20 000 spécimens qui présentent toute la richesse de la production minérale de la Terre.

Toutes les formes et les couleurs que la Nature a produit en roches et minéraux sont visibles dans les collections. La collection comporte ainsi des roches locales, françaises (Vosges, Auvergne, Boulonnais) comme internationales (Grèce, Nouvelle-Calédonie). Toutes les familles minérales sont représentées, des roches les plus communes (basaltes, granit) aux pierres précieuses.

Le Muséum possède une très grande collection de gemmes et minéraux bruts léguée par Jean-Pierre Chenet, expert gemmologue et maître-artisan. Cette collection comporte plus de 2 800 pierres taillées (précieuses, fines et ornementales) et de nombreux minéraux bruts ou sciés, de tous les continents et de tous les types.

Enfin, le Muséum d’Histoire naturelle de Troyes possède la 3e collection publique de météorites en France, avec plus de 230 pièces. Certains spécimens proviennent de météorites locales (Saint-Aubin, Saint-Mesmin), mais aussi françaises (météorite d’Ensisheim, la plus vieille chute observée en Europe en 1492) comme internationales (USA, Russie, etc.). Cette collection, débutée au 19e siècle, représente la diversité des formes et des compositions des météorites, des météorites métalliques (composées de fer et de nickel) aux chondrites, principalement pierreuses. Ne pouvant être exposés pour des raisons de sûreté et de conservation, ces spécimens sont consultables par la communauté scientifique.

Témoins de la vie disparue

La paléontologie, une des branches de la géologie, étudie plus spécifiquement les fossiles. Elle se base sur l’interprétation des fossiles pour étudier les êtres vivants, qu’ils soient animaux, végétaux ou micro-organismes, qui ont peuplé la Terre au cours des temps géologiques. Au Muséum de Troyes, ce sont près de 30 000 spécimens qui sont des témoins de la vie disparue sur Terre.

L’Aube est une région essentielle dans la paléontologie. En effet, un étage géologique porte son nom : l’Albien. Cet étage du Crétacé situé entre - 113 et - 100,5 millions d’années tire son nom directement de la rivière Aube. Il a été décrit en 1842, ses fossiles caractéristiques provenant des terrains parcourus par la rivière Aube en champagne humide vers Dienville. Le musée possède aujourd’hui des fossiles d’ammonites provenant de l’Albien.

Un des ensembles les plus remarquables des collections de paléontologie est celui des types de Leymerie. En paléontologie, les types sont les spécimens de référence internationale ayant servi à décrire une espèce animale ou végétale. Ces spécimens ont été décrits en 1842 par Alexandre Leymerie, le premier conservateur du Cabinet d’histoire naturelle de Troyes. Il s’agit principalement de spécimens aubois de mollusques marins, vers de mer et oursins (aux temps paléontologiques, l’Aube était recouverte d’une mer chaude).

Le Muséum possède d’ailleurs une collection de référence d’oursins de l’Aube. Constituée initialement par Leymerie, elle a été enrichie depuis par Cotteau et en 2017, Claude Fricot, cofondateur de l’Association Géologique Auboise, a donné au Muséum sa collection d’oursins fossiles de l’Albien.

Enfin, le Muséum de Troyes possède une belle collection de paléobotanique, avec des empreintes de feuilles. Présents dans les tufs (roche calcaire) de Resson (Meuse), ces fossiles de plantes nous permettent de reconstituer les environnements et leurs variations climatiques il y a environ 125 000 ans dans l’est du Bassin de Paris.

Fleurs, arbres, mousses et champignons…

La botanique est la science de l’étude des végétaux. Elle s’intéresse à tous les domaines (anatomie, physiologie, écologie, etc.) et à toutes les formes de la vie végétale (arbres, fleurs, pollens, champignons, mousses, algues, etc.) bien que des analyses ADN aient montré que les champignons ne sont pas des plantes et que les lichens sont en réalité des organismes associant un champignon à une algue.

Le Muséum conserve environ 70 000 spécimens rattachés à la botanique : herbiers, graines, fruits, bois, mousses et algues, mais aussi des résines et autres sucs.

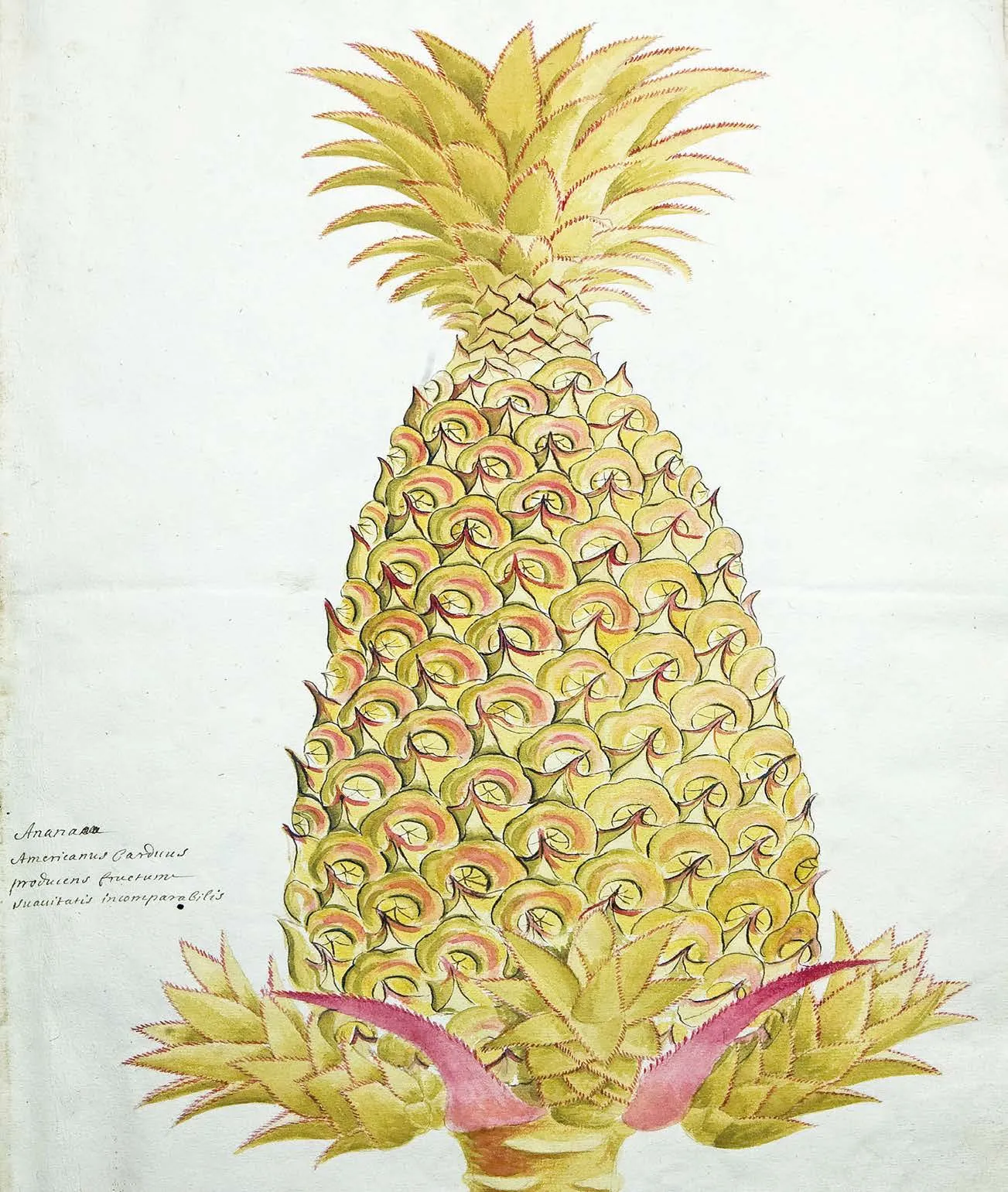

Deux herbiers historiques sont des spécimens majeurs. Le premier est un herbier-livre, c’est-à-dire un herbier dont les planches ont été reliées. Il a été réalisé en 1692 par le Père Charles Plumier, botaniste du roi Louis XIV au Jardin des Plantes de Paris. Il ne reste que très peu d’herbiers de Plumier dans les collections muséales, car ils ont été perdus en mer lors des expéditions scientifiques auxquelles Plumier prenait part. Ne pouvant être exposé pour des raisons de conservation, il a été entièrement restauré et numérisé.

Le deuxième herbier historique a été réalisé pour l’impératrice Joséphine, femme de Napoléon de 1796 à 1809, passionnée de botanique et d’histoire naturelle. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’acclimatation des espèces, en acclimatant d’ailleurs à Malmaison près de 200 nouvelles plantes qui fleurissent dans ses serres pour la première fois en France. Cet herbier a été donné au Muséum de Troyes par Stanislas Des Étangs en 1876.

Les collections de botanique sont également composées d’herbiers à riche potentiel historique et scientifique. Ainsi, on trouve en collections un herbier du département de l’Aube initialement constitué entre 1835 et 1845 et poursuivi tout au long du 19e siècle par des botanistes. Cet herbier a notamment permis de découvrir que l’ophioglosse, une espèce de fougère assez rare, était présente à la fin du 19e siècle dans le Parc de la Forêt d’Orient alors qu’elle semblait avoir disparu du département depuis un siècle.

Toutes les parties du monde végétal sont représentées dans les collections. L’herbier Cartereau est un herbier de cryptogames, c’est-à-dire des fougères, mousses, algues, lichens et champignons, des plantes dont les organes reproducteurs sont peu apparents (d’où leur nom qui vient du grec « union cachée »).

Des animaux d’ici et d'ailleurs...

La collection de zoologie comporte l’ensemble des techniques de préparation de collections, et se compose d’environ 2 750 oiseaux, 800 mammifères, auxquels il faut rajouter environ 620 montages ostéologiques et crânes ou autres os, 245 nids, et plus de 750 œufs. De la souris et du passereau jusqu’au zèbre et au cheval tarpan, en passant par la loutre ou les oiseaux de Paradis, toute la diversité du monde vivant animal sur l’ensemble des continents est représentée dans les collections de zoologie du muséum troyen.

Les animaux d'ici...

La quasi-totalité des familles et espèces d’oiseaux et de mammifères de France et d’Europe occidentale est présente en collection. Elle contient des oiseaux, des mammifères, mais également des reptiles, batraciens et poissons, ainsi que des chiroptères (chauve-souris). De nombreux rongeurs tels que la souris et le lérot côtoient le loup et le lynx. Le Muséum possède d’ailleurs la taxidermie du dernier loup tué dans l’Aube.

Le Muséum conserve des spécimens importants pour la science et notamment pour l’étude de la dynamique des populations. Certains animaux sont communs dans notre département, mais il est tout autant important de les conserver pour garder la trace de leur présence à notre époque, et mieux les connaître. Qui a réellement vu une grue ou un martin-pêcheur de près ? Qui sait faire la différence entre un cerf et un chevreuil ? Certains spécimens proviennent d’espèces extrêmement menacées, comme le lynx ou les passereaux, voire disparues tel le cerf de Corse.

Les animaux d'ailleurs...

La collection comporte de nombreuses familles et espèces d’oiseaux et de mammifères du monde entier. Elle contient des oiseaux, des mammifères, mais également des reptiles, batraciens et poissons, ainsi que des chiroptères (chauve-souris) de tous les continents et de leurs spécificités.

Le Muséum conserve des spécimens importants pour la science et notamment pour l’étude de la dynamique des populations. Certains animaux et familles sont communs, mais il est tout aussi important de les conserver pour garder la trace de leur présence à notre époque, et mieux les connaître. Ainsi, qui a vu de près un zèbre, un ours ou un bœuf musqué ? Qui connait les paradisiers, ces oiseaux superbes aux parades nuptiales endiablées ? Certains spécimens proviennent en revanche d’espèces extrêmement menacées, comme le kakapo ou le pangolin, voire disparues comme les huppes de Bourbon, le tigre de Java ou le pigeon migrateur.

Nos amis les insectes

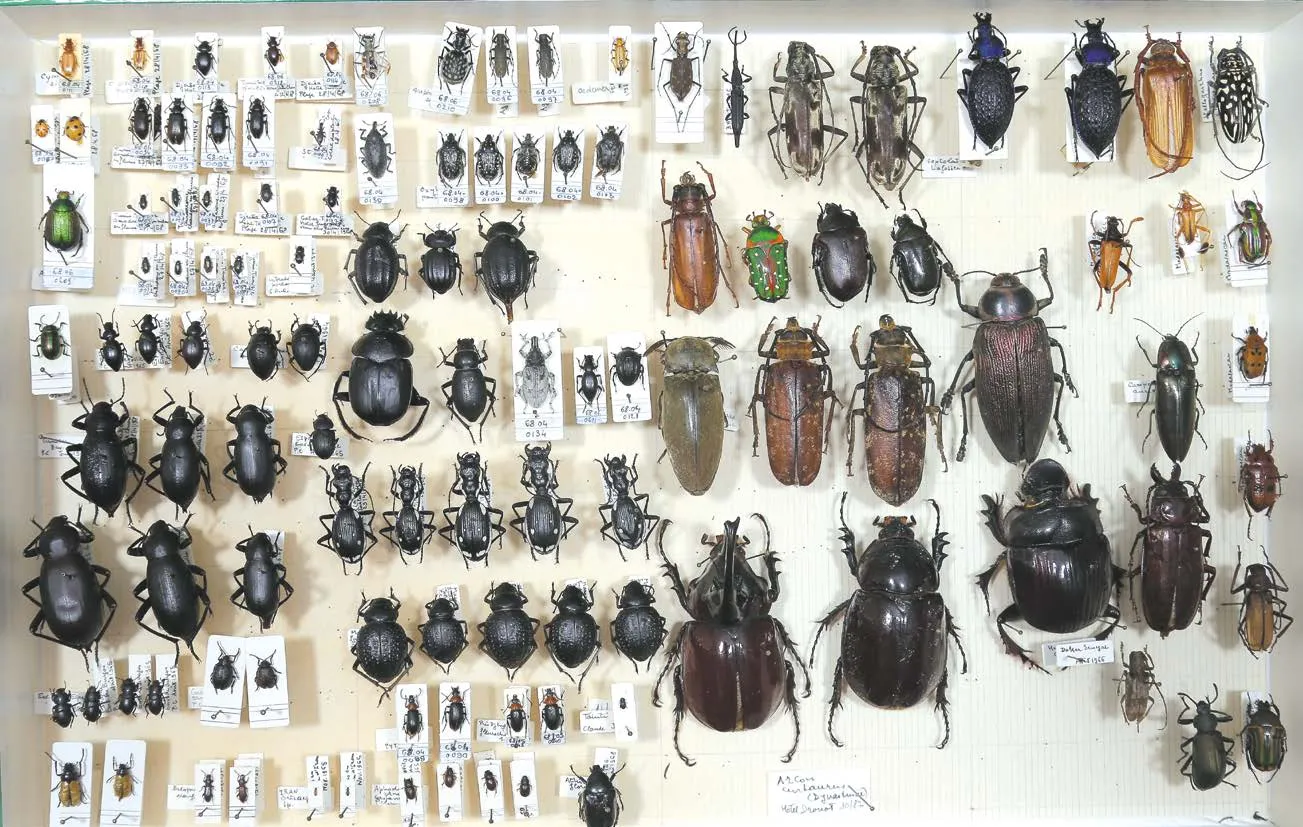

Les insectes constituent la plus grande part de la biodiversité animale. Ils représentent donc également la plus grosse partie des collections du Muséum d’Histoire naturelle : ce sont les collections d’entomologie, qui compte plus de 300 000 spécimens. Des blattes aux papillons, un nombre important de familles sont présentes en collection, même si l’ensemble du monde des petites bêtes est loin d’être représenté entièrement.

En entomologie, les collections de lépidoptères sont les plus importantes en nombre. En effet, les papillons sont les espèces les plus collectées et collectionnées par les entomologistes amateurs éclairés. Certaines collections du 19e siècle côtoient des ensembles beaucoup plus récents collectés jusque dans les années 2010. Les collections Dujeux ou Philippe sont scientifiquement très riches. Des dons importants de collections privées réalisées par des amateurs éclairés ont eu lieu ces dernières années. En 2021, Jacques Bruley a fait don de sa collection de près de 10 000 spécimens de papillons majoritairement aubois et français. En 2022, Jean-Pierre Lacour a donné près de 8 000 papillons collectés dans l’Aube, la Meuse, la Haute-Marne et les Vosges.

Les collections d’insectes contiennent également les autres familles : coléoptères (scarabées et coccinelles, entre autres), diptères (mouches), hétéroptères (punaises), hyménoptères (abeilles, guêpes et frelons), orthoptères (sauterelles et criquets) et odonates (libellules), auxquels s’ajoutent entre autres les blattes et les mantes.

Bien que n’étant pas scientifiquement rattachés aux insectes, les araignées et les scorpions sont rattachés aux collections d’entomologie. Les insectes ont 6 pattes tandis que les araignées en possèdent 8. Ces deux familles sont rattachées au groupe plus large des arthropodes qui rassemble des animaux invertébrés au corps segmenté, munis d’une carapace (un squelette externe).

Sous l’océan

La vie sous l’océan est extrêmement riche et diversifiée. Adaptée aux différentes profondeurs et températures, la vie animale et végétale prend ici des formes inattendues et spectaculaires. Des mammifères bien connus comme les baleines ou les dauphins aux cnidaires et céphalopodes encore à découvrir, la vie y regorge de formes et s’est adaptée aux conditions les plus extrêmes.

Les tortues marines peuplent tous les océans du monde, à l’exception de l’Océan Arctique. Elles sont classées en 7 espèces, dont la plus grande est la tortue luth. Quelle que soit leur taille, leur régime alimentaire ou leur lieu de vie, elles sont toutes menacées d’extinction, victimes du braconnage et de la pêche accidentelle, de la pollution marine et de la disparition de leur lieu de ponte.

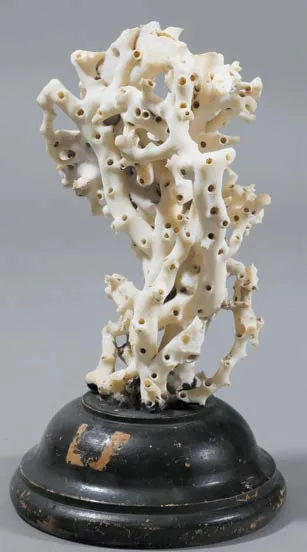

Les coraux forment avec les méduses le groupe des cnidaires. Souvent confondus avec des plantes, ce sont pourtant des animaux apparus il y a environ 600 millions d’années. Les coraux vivent en colonie dans les milieux marins peu profonds des zones tropicales. Ce que l’on peut voir dans les musées (ou sur les plages) est en réalité le squelette calcaire de l’animal qui subsiste après sa mort. En s’accumulant, ces squelettes forment le récif corallien. Ces récifs abritent une faune extraordinaire (poissons, tortues, oursins, anémones, mollusques…), représentant plus du quart de la biodiversité marine mondiale. Malgré leur importance fondamentale, les coraux sont extrêmement menacés aujourd’hui par le réchauffement des océans.

Les coquillages sont présents en nombre dans les différentes mers du globe, ainsi que dans les collections des musées. Les cônes vivent dans les eaux peu profondes des mers chaudes tropicales. Ce sont en réalité des mollusques gastéropodes, autrement dit des escargots de mer, carnivores, que l’on reconnait à leur épaisse coquille conique aux motifs colorés spectaculaires. Venimeux, ils étourdissent leur proie en lui injectant un poison. Certaines espèces sont même mortelles pour l’Homme. Les cônes sont pourtant très prisés des collectionneurs. Leur variété et leurs motifs sont tellement diversifiés que les noms des espèces sont aussi très imagés : cône ivoire, cône spectral, cône textile, cône ensablé, cône jarretière…